公樹庵のおもてなし

「公樹庵」の庭にカキツバタの花が美しく咲いてます。

「公樹庵」は日本のゴルフの歴史に関する調査・研究・書籍収集などを行っています。

2018年6月17日 11:00 PM | カテゴリー:お知らせ

「公樹庵」の庭にカキツバタの花が美しく咲いてます。

「公樹庵」は日本のゴルフの歴史に関する調査・研究・書籍収集などを行っています。

2018年6月17日 11:00 PM | カテゴリー:お知らせ

先日、兵庫県に住む学生時代の友人から健康を気遣う添え書きの手紙が届きました。封筒の中に手紙と一緒に「神戸深江生活文化史料館」が2004年3月に発行した『史料館だより』 (第32号.生活文化史) のコピー紙が同封されており、付箋に簡単な文字で「文献に頼らず時に現地踏査を」の記載があった。場所は、神戸市灘区、東灘区にある旧ゴルフ場跡地の紹介でした。

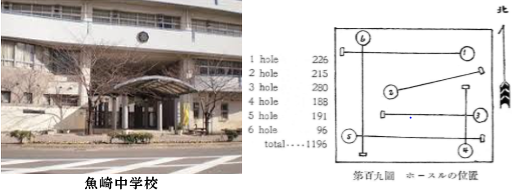

友人の勧めもあって、事前に横屋ゴルフコースを理解するため文献史料を読みました。1904(明治37)年に神戸ゴルフ倶楽部の会員が、冬季でもゴルフが出来る場を望むとして、イギリス人のW.J.ロビンソンが武庫郡魚崎町横屋(現灘区魚崎南:魚崎中学校・瀬戸公園野球場付近)に、横屋ゴルフコースを開設しました。6ホール1,196ヤード、パー20のコースで当時は10人程度の利用者で、会員1人5銭の使用料で、利用者の少ない時は15銭、多い時で50銭という収入でした。10年後の1913 (大正2)年に閉鎖しました。

こうした予備調査を踏まえ『史料館だより』で紹介している神戸市東灘区青木(おおぎ) 五丁目にある八坂神社を尋ねました。

写真は、石鳥居の傍の玉垣です。寄進者の名がある玉垣は、高さ(山角頭部分を含む) 112㎝、幅22㎝、側面幅14㎝、四面のうち正面に「金五拾圓 福井覚治」と陰刻され、文字は楷書体で刻まれていました。

福井覚治(1892~1930)は、横屋ゴルフコースで運営の補助的業務を担い、ゴルフの基礎基本を学んでいます。

日本で最初のプロゴルファーとなり、国内で開かれたプロ競技で活躍しながら、一方ではゴルフ練習所での福井の丁寧な指導は、好評で予約が殺到し、常に順番待ちが続くほどで、積極的にアマチュアゴルファーの育成に努力したと言われてます。

同時に若手プロゴルファーを育てるなど、福井はこれまでの貴重な経験や体験で習得した技術技能を、次にはゴルフ場建設・設計に携わっていきます。

八坂神社

八坂神社

「金五拾圓 福井覚治」

一般社団法人日本ゴルフ殿堂は、日本のプロ第1号の福井覚治の功績を称え、第2回ゴルフ殿堂入り式典(2014年2月)のレジェンド部門で顕彰した。

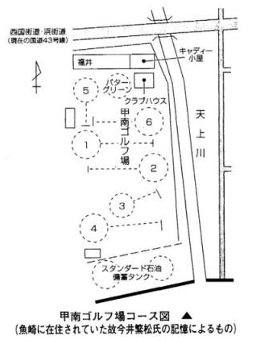

『史料館だより』の7ページに甲南ゴルフ場コース図が掲載されています。1922(大正11)年になると、旧横屋コースから新たに青木(おおぎ)二丁目に甲南ゴルフ場が造られました。

大正11年に甲南ゴルフ場が創設され,6ホール1,176ヤード,パー20の短いコースを運営するが,関西風水害でコースに大きな被害が生じ甲南ゴルフ場は閉鎖となりました。

現在の東灘区青木(おおぎ) 二丁目には、当時の甲南ゴルフ場の面影を残すものは全く見当たりません。甲南ゴルフ場コース図の「スタンダード石油備蓄タンク」に面した電柱に青木二丁目の表示、西国街道まわり道の碑や素麺発祥の碑、青木魚市場跡の碑などがあるところが「甲南ゴルフ場」と想像し思いをはせながら、次に当時、六甲山へ駕籠に乗って登る駕屋の待機所であった五毛天神社、新在家駅前、魚崎八幡宮神社を尋ねました。

西国街道まわり道の碑

西国街道まわり道の碑

神戸ゴルフ倶楽部 クラブハウス

神戸ゴルフ倶楽部 クラブハウス

大阪朝日新聞

大阪朝日新聞

明治44年6月11日の『大阪朝日新聞』付録「六甲山の外人村」を取材した大江奉天記者は、六甲山のゴルフ場に駕籠で登る様子を「・・・山道の急峻削るが如く乗った当座は丁度安楽椅子の上にでも寝たようで此の上もない暢気な心持ちがして居るが,一歩々々身體の水平が保てなくなりレの字形の逆磔,グッと延ばした爪先が頭上一尺の上に突出して全身の血が頭の皿へ悉く流れ込んで来る。

・・・(中略)・・・急に登りが続いたり、下りになったり、すぐそこに崖が見えたりする。乗っている2時間は、この動作を上下左右に繰返し揺られる。」という体験記事を掲載している。

プレイランド六甲史では駕籠について「これがまた籠編み細工を棒で担ぐのといった代物だが、これに乗って駕籠屋に登らせることも可能である。

もっとも駕籠は登りの速さがのろい上に慣れるまでは気持ちの悪いことこの上もない」と平坦でない山道を登り下りそして左右に揺られる駕籠は決して快適な乗り物ではなかった。

阪神電車を乗り継ぎ

神戸ゴルフ倶楽部の場合は「六甲通いは駕籠と馬と後押しの他はなかった。」というように駕籠に乗って登る方法しかなかった。

神戸市内から人力車で五毛神社(五毛天神社)前という所まで行くと、最も多い時代には100人の駕籠屋が待機していた。駕籠の代金は50銭であった。

外国人たちが駕籠に乗って登るには約2時間を要し、ようやく山頂につくという具合であった。

この他,新在家駅前、魚崎八幡宮神社、大石駅前の駕屋(Kagomen)が六甲に行く客待ちをしていた。

駕籠の種類

神戸ゴルフ倶楽部などに関する文献(公樹庵所収)の一部をご紹介します。

『日本のゴルフ史』(西村貫一.文友堂.1930.)

『神戸ゴルフ倶楽部史』(神戸ゴルフ倶楽部.1966.)

『神戸ゴルフ倶楽部100年史』(100年史.編纂委員会.2003.)

『神戸スポーツはじめ物語』(高木應光. 神戸新聞出版.2006.)

『クレーン兄弟とゴルフ』(高木應光.第1刷.2014.)

『神戸の歴史第17号』(神戸市.1987.)

『居留地の窓から』(神戸外国人居留地研究会.2006.)

『日本ゴルフ協会70年史』(日本ゴルフ協会.1994.)

『日本プロゴルフ協会30年史』(日本プロゴルフ協会.1987.)

『霧の中のささやき』(棚田真輔.交友プライニングセンター. 1990.)

『世界ゴルフ大観日本篇 日本ゴルフ60年史』(摂津茂和.2014.)

『神戸スポーツ創始史』(棚田真輔.道和書院.1976.)

『ゴルフの街を行く』(大澤啓藏.春風社. 2004.)

『ゴルフその神秘な起源』(井上勝純.三集出版. 1992.)

『プレイランド六甲山史』(棚田真輔.出版科学総合研究所. 1984.)

『グルーム』(田井玲子.神戸市立博物館研究紀要.1994.)

『茨木の思い出』(広岡久右衛門. 茨木カントリ倶楽部. 1958.)

『レッスン一代』(福井康雄. 淡水社.1988.)

『サムライのゴルフ』(摂津茂和. 光風社.1988.)

『GOLFING』(関西ゴルフ聯盟.1937.)

オルド・タイマァ座残会 岡橘兵衛(談)

「福井は今から思えば、実に「キョウな」男だった。スウヰングも全然解らない我々に、全く得心の行く様に教えてくれたのである。」